休職者対応について統括産業医の目線から

今回複数の企業の方々がセミナーにお越しいただきありがとうございました。その際に産業医の目線から気が付いたことを記載します。

他社事例が見えにくいメンタルヘルス対応:自社流での課題と解決への道

メンタルヘルス対応について、「他社ではどのように取り組んでいるのか知りたい」と思われる方も多いかもしれません。しかし、メンタルヘルスの対応は社内での繊細な取り組みであるため、他社事例の共有は非常に難しいのが現状です。その結果として、多くの中小企業、特にまだ産業医を配置していない企業では、「自己流で進める」「その会社の流儀に頼る」という対応が一般的になっています。

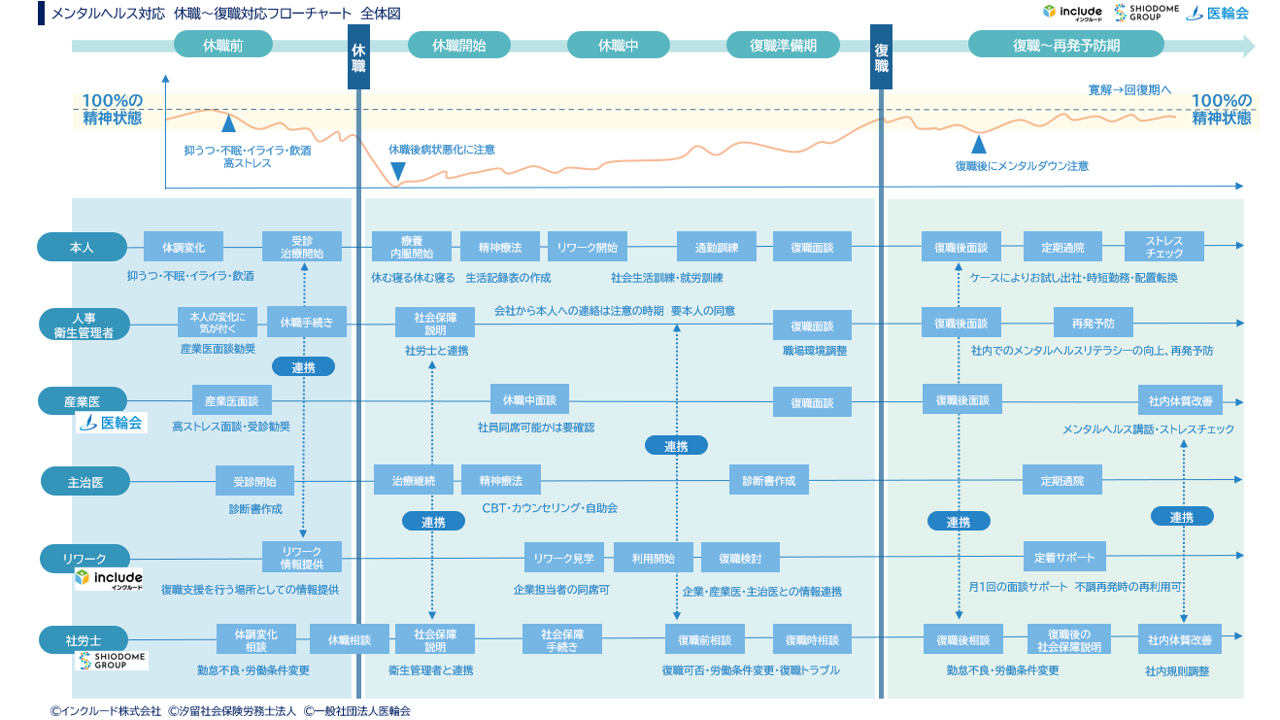

例えば、従業員が突然「体調が悪い」と休職を申し出た際、ある企業では総務担当者が社内の就業規則を参照して対応する一方、別の企業では直属の上司がその場で判断するなど、企業ごとにバラバラな対応が見られます。こうした状況で人事・総務担当者の皆様がどのように適切に対応すればよいのか。その道筋を明らかにするために、今回のセミナーでは「ジャーニー形式」でメンタルヘルス対応プロセスをマップ化しています。

メンタルヘルス対応の第一歩:些細な変化に気づく重要性

人事・総務担当者やメンタルヘルス対応を担う方にとって、最初の重要なステップは、従業員の些細な変化に気づける「アンテナ」を持つことです。この気づきがあれば、産業医や上司、同僚など、適切なサポートへとつなぐことができ、問題が深刻化する前に対処する道を開けます。

例えば、次のような変化を見逃さないことが大切です:

-

日常の態度や行動の変化

- いつも明るい従業員が急に無口になり、会議中に発言を控えるようになった。

- 遅刻や欠勤が目立つようになったり、休憩時間を長く取るようになった。

-

業務パフォーマンスの低下

- これまでミスが少なかった従業員が、ケアレスミスを頻発し始めた。

- 作業スピードが急に遅くなり、周囲との連携が滞る。

-

身体的な変化

- 頻繁に「頭が痛い」「疲れが取れない」といった体調不良を訴える。

- 姿勢が崩れたり、顔色が優れない様子が続く。

こうした変化に気づくには、日々の観察やコミュニケーションが鍵となります。たとえば、1on1ミーティングや定期的な雑談の場を設けることで、従業員の状態を把握しやすくなります。また、上司や同僚に対しても「小さな違和感を共有する文化」を推進することが効果的です。

変化に気づいた後の対応策

気づいた変化を受けて、次に重要なのは迅速に専門家や適切な人に相談することです。以下のような流れを参考にしてください:

-

本人との会話

無理のない範囲で「最近、何か気になることがありますか?」といった形で声をかける。ここで無理に深堀りせず、安心感を与えることが大切です。 -

社内外のリソースにつなげる

産業医やカウンセラー、職場の上司など、必要に応じて適切なサポート窓口に相談します。従業員自身が話しやすい相手を選ぶことも重要です。

メンタルヘルス対応において、従業員とのコミュニケーションを取る際、相手が最初から心を開いて話してくれるとは限りません。むしろ、多くの場合、はじめは緊張や警戒心から、話すことに抵抗を感じていることが少なくありません。しかし、焦らずに丁寧に接することで、次第に打ち解けてくれる場合があります。従業員が自分の悩みや不調について打ち明ける「自己開示」には時間がかかることが一般的です。その過程で重要なのが、「心理的安全性」を職場やコミュニケーションの場に確保することです。

qlhmneixks

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.g2o4x287ku6g91748ps8rwkwu696gwj1s.org/">aqlhmneixks</a>

[url=http://www.g2o4x287ku6g91748ps8rwkwu696gwj1s.org/]uqlhmneixks[/url]

qlhmneixks http://www.g2o4x287ku6g91748ps8rwkwu696gwj1s.org/

ndqdkwmdfk

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.gb19d0g4041jtd6pw4167rwdx0iv08p6s.org/">andqdkwmdfk</a>

ndqdkwmdfk http://www.gb19d0g4041jtd6pw4167rwdx0iv08p6s.org/

[url=http://www.gb19d0g4041jtd6pw4167rwdx0iv08p6s.org/]undqdkwmdfk[/url]

jptygkilwx

休職者対応について統括産業医の目線から

jptygkilwx http://www.ght00f309e5430d2i64jnbcui56u9fp1s.org/

<a href="http://www.ght00f309e5430d2i64jnbcui56u9fp1s.org/">ajptygkilwx</a>

[url=http://www.ght00f309e5430d2i64jnbcui56u9fp1s.org/]ujptygkilwx[/url]

thrtyqrm

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.g9y727155qrcksg7b8k7v0q71459tebgs.org/">athrtyqrm</a>

thrtyqrm http://www.g9y727155qrcksg7b8k7v0q71459tebgs.org/

[url=http://www.g9y727155qrcksg7b8k7v0q71459tebgs.org/]uthrtyqrm[/url]

ikeerwc

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.g121q1z999o9d2mutuy326n8xow1cr26s.org/">aikeerwc</a>

[url=http://www.g121q1z999o9d2mutuy326n8xow1cr26s.org/]uikeerwc[/url]

ikeerwc http://www.g121q1z999o9d2mutuy326n8xow1cr26s.org/

jwbsopsylq

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.gyi98h0h9lra1hn3861r144ton080j3bs.org/">ajwbsopsylq</a>

jwbsopsylq http://www.gyi98h0h9lra1hn3861r144ton080j3bs.org/

[url=http://www.gyi98h0h9lra1hn3861r144ton080j3bs.org/]ujwbsopsylq[/url]

exlktsvky

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.gku18n12wgtr42716z1yw6td5rs7z435s.org/">aexlktsvky</a>

exlktsvky http://www.gku18n12wgtr42716z1yw6td5rs7z435s.org/

[url=http://www.gku18n12wgtr42716z1yw6td5rs7z435s.org/]uexlktsvky[/url]

sttjhnfdoq

休職者対応について統括産業医の目線から

sttjhnfdoq http://www.gvh96bo32u0anu98t9me87c0l4w4z126s.org/

<a href="http://www.gvh96bo32u0anu98t9me87c0l4w4z126s.org/">asttjhnfdoq</a>

[url=http://www.gvh96bo32u0anu98t9me87c0l4w4z126s.org/]usttjhnfdoq[/url]

lvidkwjmy

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.g5f1329567vo35dbwcvy9r67z5kivj39s.org/">alvidkwjmy</a>

lvidkwjmy http://www.g5f1329567vo35dbwcvy9r67z5kivj39s.org/

[url=http://www.g5f1329567vo35dbwcvy9r67z5kivj39s.org/]ulvidkwjmy[/url]

omjznpeqig

休職者対応について統括産業医の目線から

omjznpeqig http://www.gp93e6xn1cpj630nc1n1520jt8pr843ts.org/

[url=http://www.gp93e6xn1cpj630nc1n1520jt8pr843ts.org/]uomjznpeqig[/url]

<a href="http://www.gp93e6xn1cpj630nc1n1520jt8pr843ts.org/">aomjznpeqig</a>

lkvxozdi

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.g89yq0d43n990p61o55b3ig2i0ax3pnhs.org/">alkvxozdi</a>

lkvxozdi http://www.g89yq0d43n990p61o55b3ig2i0ax3pnhs.org/

[url=http://www.g89yq0d43n990p61o55b3ig2i0ax3pnhs.org/]ulkvxozdi[/url]

pwbffc

休職者対応について統括産業医の目線から

[url=http://www.g8a9k31lop05y290c5az9i55tar5e9n1s.org/]upwbffc[/url]

pwbffc http://www.g8a9k31lop05y290c5az9i55tar5e9n1s.org/

<a href="http://www.g8a9k31lop05y290c5az9i55tar5e9n1s.org/">apwbffc</a>

rylgyqjzy

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.gz933t2yx5a2669hio3e1zlqwi434a28s.org/">arylgyqjzy</a>

rylgyqjzy http://www.gz933t2yx5a2669hio3e1zlqwi434a28s.org/

[url=http://www.gz933t2yx5a2669hio3e1zlqwi434a28s.org/]urylgyqjzy[/url]

xgqoobv

休職者対応について統括産業医の目線から

xgqoobv http://www.g1c8pm0gw4e185t33ia9315gkh19k3khs.org/

<a href="http://www.g1c8pm0gw4e185t33ia9315gkh19k3khs.org/">axgqoobv</a>

[url=http://www.g1c8pm0gw4e185t33ia9315gkh19k3khs.org/]uxgqoobv[/url]

dvvphjhwl

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.g2vc8k4he2d93hp81mx37d3ew32951ors.org/">advvphjhwl</a>

[url=http://www.g2vc8k4he2d93hp81mx37d3ew32951ors.org/]udvvphjhwl[/url]

dvvphjhwl http://www.g2vc8k4he2d93hp81mx37d3ew32951ors.org/

yxymwxkwhg

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.g2866g7n34rwuq69l61imx440puw20rcs.org/">ayxymwxkwhg</a>

[url=http://www.g2866g7n34rwuq69l61imx440puw20rcs.org/]uyxymwxkwhg[/url]

yxymwxkwhg http://www.g2866g7n34rwuq69l61imx440puw20rcs.org/

xvlczomdiy

休職者対応について統括産業医の目線から

xvlczomdiy http://www.gr4c73ce779g0051968msz78xiy7vpjcs.org/

[url=http://www.gr4c73ce779g0051968msz78xiy7vpjcs.org/]uxvlczomdiy[/url]

<a href="http://www.gr4c73ce779g0051968msz78xiy7vpjcs.org/">axvlczomdiy</a>

wjehbijf

休職者対応について統括産業医の目線から

wjehbijf http://www.gv7y86ef88uc1s575p751a19h0pziwp6s.org/

[url=http://www.gv7y86ef88uc1s575p751a19h0pziwp6s.org/]uwjehbijf[/url]

<a href="http://www.gv7y86ef88uc1s575p751a19h0pziwp6s.org/">awjehbijf</a>

rwotkowv

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.gjcla7h930e9574tg7l99nf47wj31xw8s.org/">arwotkowv</a>

rwotkowv http://www.gjcla7h930e9574tg7l99nf47wj31xw8s.org/

[url=http://www.gjcla7h930e9574tg7l99nf47wj31xw8s.org/]urwotkowv[/url]

xdrcwtikk

休職者対応について統括産業医の目線から

[url=http://www.g97txy17123g32y2vzw3vqzf0p0e705bs.org/]uxdrcwtikk[/url]

xdrcwtikk http://www.g97txy17123g32y2vzw3vqzf0p0e705bs.org/

<a href="http://www.g97txy17123g32y2vzw3vqzf0p0e705bs.org/">axdrcwtikk</a>

ygdsxzixs

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.g2o1t3cm92w985h4m3hms544fcic5j22s.org/">aygdsxzixs</a>

ygdsxzixs http://www.g2o1t3cm92w985h4m3hms544fcic5j22s.org/

[url=http://www.g2o1t3cm92w985h4m3hms544fcic5j22s.org/]uygdsxzixs[/url]

fbtqqzzb

休職者対応について統括産業医の目線から

[url=http://www.g97cods088jhz98zq6io63305w6y8g8qs.org/]ufbtqqzzb[/url]

fbtqqzzb http://www.g97cods088jhz98zq6io63305w6y8g8qs.org/

<a href="http://www.g97cods088jhz98zq6io63305w6y8g8qs.org/">afbtqqzzb</a>

komtffzizo

休職者対応について統括産業医の目線から

[url=http://www.gdt64l6hl654ad1z8i5y35jj4st125r8s.org/]ukomtffzizo[/url]

komtffzizo http://www.gdt64l6hl654ad1z8i5y35jj4st125r8s.org/

<a href="http://www.gdt64l6hl654ad1z8i5y35jj4st125r8s.org/">akomtffzizo</a>

tqyjynbf

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.gf5881k8z1t653gog6607fk4mouxm90ss.org/">atqyjynbf</a>

tqyjynbf http://www.gf5881k8z1t653gog6607fk4mouxm90ss.org/

[url=http://www.gf5881k8z1t653gog6607fk4mouxm90ss.org/]utqyjynbf[/url]

vjeepgsnyo

休職者対応について統括産業医の目線から

vjeepgsnyo http://www.gmw9m818905a388l4yxe4elpwyhw1199s.org/

[url=http://www.gmw9m818905a388l4yxe4elpwyhw1199s.org/]uvjeepgsnyo[/url]

<a href="http://www.gmw9m818905a388l4yxe4elpwyhw1199s.org/">avjeepgsnyo</a>

rvqjhytwhj

休職者対応について統括産業医の目線から

[url=http://www.g825v6a90chglh7oi34e51y62sj4hh78s.org/]urvqjhytwhj[/url]

rvqjhytwhj http://www.g825v6a90chglh7oi34e51y62sj4hh78s.org/

<a href="http://www.g825v6a90chglh7oi34e51y62sj4hh78s.org/">arvqjhytwhj</a>

dcfxzqehvg

休職者対応について統括産業医の目線から

[url=http://www.g62wp30y1ewu21ie230z1dk4b2r7iw35s.org/]udcfxzqehvg[/url]

<a href="http://www.g62wp30y1ewu21ie230z1dk4b2r7iw35s.org/">adcfxzqehvg</a>

dcfxzqehvg http://www.g62wp30y1ewu21ie230z1dk4b2r7iw35s.org/

khjbndsqhr

休職者対応について統括産業医の目線から

[url=http://www.gx2nf9zh89tt426nql8409n83mkq83z6s.org/]ukhjbndsqhr[/url]

khjbndsqhr http://www.gx2nf9zh89tt426nql8409n83mkq83z6s.org/

<a href="http://www.gx2nf9zh89tt426nql8409n83mkq83z6s.org/">akhjbndsqhr</a>

rlpecvqdhz

休職者対応について統括産業医の目線から

rlpecvqdhz http://www.g31m5x604bwnn24bho0m3e500xc1f92xs.org/

[url=http://www.g31m5x604bwnn24bho0m3e500xc1f92xs.org/]urlpecvqdhz[/url]

<a href="http://www.g31m5x604bwnn24bho0m3e500xc1f92xs.org/">arlpecvqdhz</a>

vdoxcijvlk

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.gah52qflkg53697utrg11p35oy74c541s.org/">avdoxcijvlk</a>

vdoxcijvlk http://www.gah52qflkg53697utrg11p35oy74c541s.org/

[url=http://www.gah52qflkg53697utrg11p35oy74c541s.org/]uvdoxcijvlk[/url]

zyekscixrq

休職者対応について統括産業医の目線から

[url=http://www.g7a4s400g3jes2u5013mxaq9p3h3t73zs.org/]uzyekscixrq[/url]

zyekscixrq http://www.g7a4s400g3jes2u5013mxaq9p3h3t73zs.org/

<a href="http://www.g7a4s400g3jes2u5013mxaq9p3h3t73zs.org/">azyekscixrq</a>

mylkshknrh

休職者対応について統括産業医の目線から

[url=http://www.g605946h19ib48qms62wp0xpp6do4ar0s.org/]umylkshknrh[/url]

<a href="http://www.g605946h19ib48qms62wp0xpp6do4ar0s.org/">amylkshknrh</a>

mylkshknrh http://www.g605946h19ib48qms62wp0xpp6do4ar0s.org/

tffoosynrk

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.g89ysh2e3v472p893i5a4yz2oz0gdl53s.org/">atffoosynrk</a>

tffoosynrk http://www.g89ysh2e3v472p893i5a4yz2oz0gdl53s.org/

[url=http://www.g89ysh2e3v472p893i5a4yz2oz0gdl53s.org/]utffoosynrk[/url]

tohpewpvzv

休職者対応について統括産業医の目線から

tohpewpvzv http://www.gdkmw3674j500t5lhta85zw298tc854cs.org/

[url=http://www.gdkmw3674j500t5lhta85zw298tc854cs.org/]utohpewpvzv[/url]

<a href="http://www.gdkmw3674j500t5lhta85zw298tc854cs.org/">atohpewpvzv</a>

vycgbizl

休職者対応について統括産業医の目線から

[url=http://www.gylp922yh6097nl218s5yn54t37fk7wis.org/]uvycgbizl[/url]

vycgbizl http://www.gylp922yh6097nl218s5yn54t37fk7wis.org/

<a href="http://www.gylp922yh6097nl218s5yn54t37fk7wis.org/">avycgbizl</a>

mflspzdw

休職者対応について統括産業医の目線から

[url=http://www.ggocrl09lan45x8g7d20l8ek36n56132s.org/]umflspzdw[/url]

mflspzdw http://www.ggocrl09lan45x8g7d20l8ek36n56132s.org/

<a href="http://www.ggocrl09lan45x8g7d20l8ek36n56132s.org/">amflspzdw</a>

pzfqfhjmcf

休職者対応について統括産業医の目線から

[url=http://www.g1lc91roa64j89y7h04haf1366xymr82s.org/]upzfqfhjmcf[/url]

pzfqfhjmcf http://www.g1lc91roa64j89y7h04haf1366xymr82s.org/

<a href="http://www.g1lc91roa64j89y7h04haf1366xymr82s.org/">apzfqfhjmcf</a>

cxyknbdmqt

休職者対応について統括産業医の目線から

[url=http://www.g130sss3975z55e414o3jhugv53izp5zs.org/]ucxyknbdmqt[/url]

<a href="http://www.g130sss3975z55e414o3jhugv53izp5zs.org/">acxyknbdmqt</a>

cxyknbdmqt http://www.g130sss3975z55e414o3jhugv53izp5zs.org/

nljwejzhmo

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.g1j7o2nchi5bk3d1t6rn195b7990er51s.org/">anljwejzhmo</a>

[url=http://www.g1j7o2nchi5bk3d1t6rn195b7990er51s.org/]unljwejzhmo[/url]

nljwejzhmo http://www.g1j7o2nchi5bk3d1t6rn195b7990er51s.org/

http://www.g5z4h5dpu65g86s082u6sud7oq312i0gs.org/

休職者対応について統括産業医の目線から

[url=http://www.g5z4h5dpu65g86s082u6sud7oq312i0gs.org/]ueoepthnsbo[/url]

<a href="http://www.g5z4h5dpu65g86s082u6sud7oq312i0gs.org/">aeoepthnsbo</a>

eoepthnsbo http://www.g5z4h5dpu65g86s082u6sud7oq312i0gs.org/

yhrfepktm

休職者対応について統括産業医の目線から

yhrfepktm http://www.gshg2869d3123p050f2tj9w5ew7y4ktjs.org/

<a href="http://www.gshg2869d3123p050f2tj9w5ew7y4ktjs.org/">ayhrfepktm</a>

[url=http://www.gshg2869d3123p050f2tj9w5ew7y4ktjs.org/]uyhrfepktm[/url]

deggevhtmg

休職者対応について統括産業医の目線から

deggevhtmg http://www.gq99181177wal2n4lbn33m3s23zcy0hss.org/

[url=http://www.gq99181177wal2n4lbn33m3s23zcy0hss.org/]udeggevhtmg[/url]

<a href="http://www.gq99181177wal2n4lbn33m3s23zcy0hss.org/">adeggevhtmg</a>

zkfgloftrc

休職者対応について統括産業医の目線から

[url=http://www.gx989bago034805143v040ynqpeu9awts.org/]uzkfgloftrc[/url]

<a href="http://www.gx989bago034805143v040ynqpeu9awts.org/">azkfgloftrc</a>

zkfgloftrc http://www.gx989bago034805143v040ynqpeu9awts.org/

zqleksgboe

休職者対応について統括産業医の目線から

zqleksgboe http://www.g808iut16e0kdo0tsk77w45w8y4q45s7s.org/

<a href="http://www.g808iut16e0kdo0tsk77w45w8y4q45s7s.org/">azqleksgboe</a>

[url=http://www.g808iut16e0kdo0tsk77w45w8y4q45s7s.org/]uzqleksgboe[/url]

eygrftymky

休職者対応について統括産業医の目線から

[url=http://www.g10t68789g95mun7mb1l10mpr8io5b9ls.org/]ueygrftymky[/url]

eygrftymky http://www.g10t68789g95mun7mb1l10mpr8io5b9ls.org/

<a href="http://www.g10t68789g95mun7mb1l10mpr8io5b9ls.org/">aeygrftymky</a>

jmqqsxtxky

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.gu7cu792nnjy55v769nctno3n113b320s.org/">ajmqqsxtxky</a>

[url=http://www.gu7cu792nnjy55v769nctno3n113b320s.org/]ujmqqsxtxky[/url]

jmqqsxtxky http://www.gu7cu792nnjy55v769nctno3n113b320s.org/

tiyzqqlfdi

休職者対応について統括産業医の目線から

tiyzqqlfdi http://www.g388b5mw5243lc18z3w5vxq6j8ygix25s.org/

[url=http://www.g388b5mw5243lc18z3w5vxq6j8ygix25s.org/]utiyzqqlfdi[/url]

<a href="http://www.g388b5mw5243lc18z3w5vxq6j8ygix25s.org/">atiyzqqlfdi</a>

ftcfbtqmkz

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.g066o5o7qdsm58551u87qxrha3m268rls.org/">aftcfbtqmkz</a>

ftcfbtqmkz http://www.g066o5o7qdsm58551u87qxrha3m268rls.org/

[url=http://www.g066o5o7qdsm58551u87qxrha3m268rls.org/]uftcfbtqmkz[/url]

http://www.g825ehv151d4fm9uk9drom044240s6ils.org/

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.g825ehv151d4fm9uk9drom044240s6ils.org/">agfdlycqxe</a>

gfdlycqxe http://www.g825ehv151d4fm9uk9drom044240s6ils.org/

[url=http://www.g825ehv151d4fm9uk9drom044240s6ils.org/]ugfdlycqxe[/url]

lgvkpefzy

休職者対応について統括産業医の目線から

lgvkpefzy http://www.gze2955ioyy67v4rcvj8hd41jb234983s.org/

<a href="http://www.gze2955ioyy67v4rcvj8hd41jb234983s.org/">algvkpefzy</a>

[url=http://www.gze2955ioyy67v4rcvj8hd41jb234983s.org/]ulgvkpefzy[/url]

xheopsy

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.godgrn3r5586152cdmp45s8euo176t28s.org/">axheopsy</a>

xheopsy http://www.godgrn3r5586152cdmp45s8euo176t28s.org/

[url=http://www.godgrn3r5586152cdmp45s8euo176t28s.org/]uxheopsy[/url]

hmlecriolc

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.gbs838f7recuf4r494k92vo7x7c397t9s.org/">ahmlecriolc</a>

hmlecriolc http://www.gbs838f7recuf4r494k92vo7x7c397t9s.org/

[url=http://www.gbs838f7recuf4r494k92vo7x7c397t9s.org/]uhmlecriolc[/url]

xgdfork

休職者対応について統括産業医の目線から

<a href="http://www.g5inp5t1ak0k781582bfxc15f6e1d8m7s.org/">axgdfork</a>

xgdfork http://www.g5inp5t1ak0k781582bfxc15f6e1d8m7s.org/

[url=http://www.g5inp5t1ak0k781582bfxc15f6e1d8m7s.org/]uxgdfork[/url]

vgwmjq

休職者対応について統括産業医の目線から

[url=http://www.gu2k953d4k6629le93uvk43whr99x4zks.org/]uvgwmjq[/url]

vgwmjq http://www.gu2k953d4k6629le93uvk43whr99x4zks.org/

<a href="http://www.gu2k953d4k6629le93uvk43whr99x4zks.org/">avgwmjq</a>