従業員100名の職場で重度のメンタル不調者は何名?

職場のメンタルヘルスは、企業の成長と従業員の幸福に直結する重要な課題です。しかし、自社のメンタル不調者数が他社と比較して多いのか少ないのかを把握する機会は少なく、適切な対策を講じることが難しいと感じている企業も多いのではないでしょうか。

そこで、今回は最新の厚生労働省「令和5年 労働安全衛生調査」のデータを基に、職場におけるメンタル不調の実態と解決策を考えてみます。

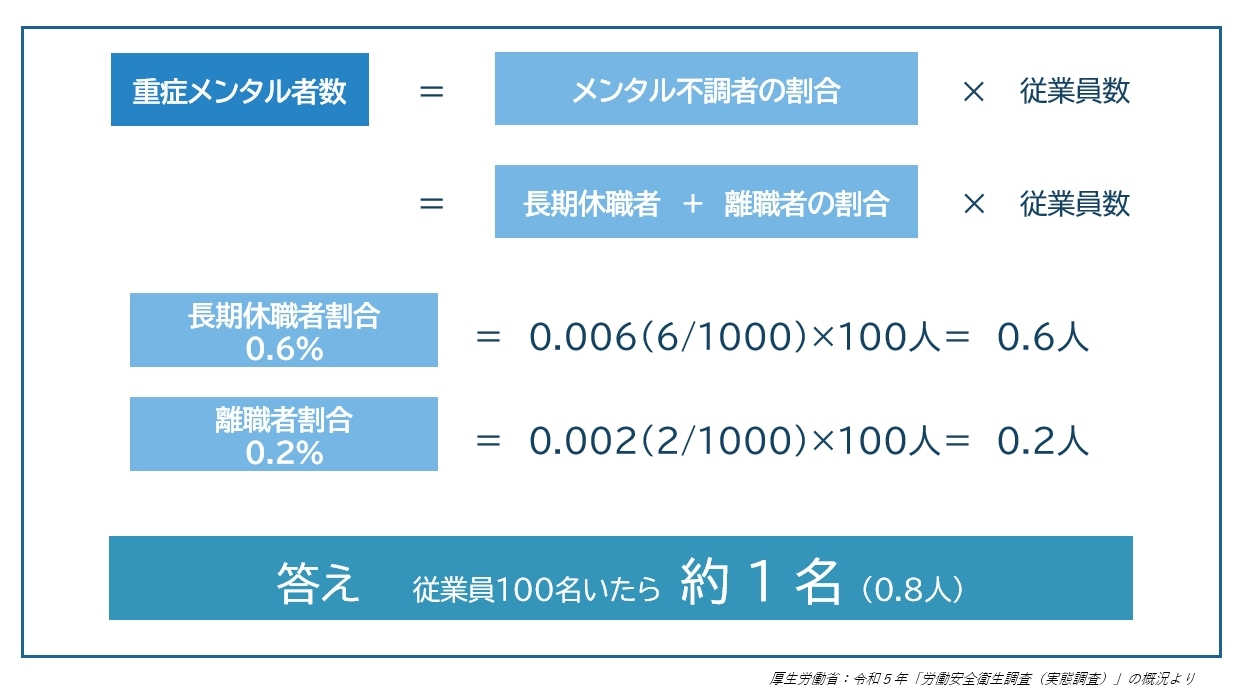

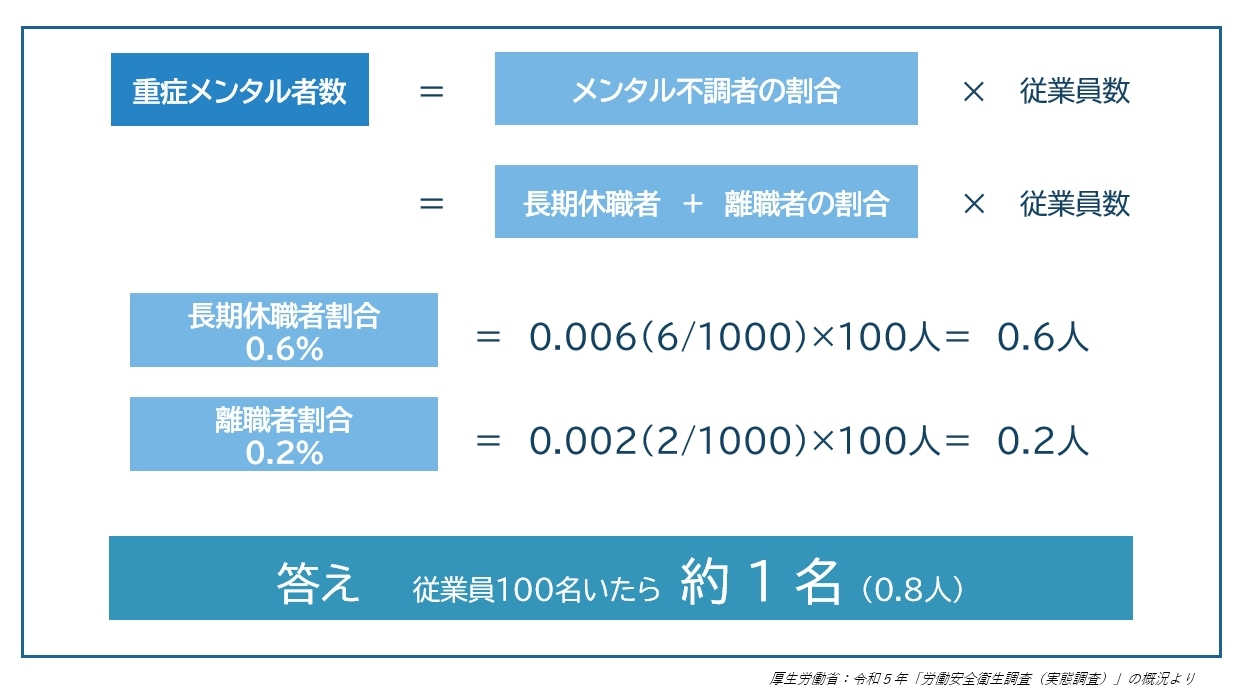

データに基づく推定値:100名あたり約0.8名

厚生労働省の令和5年度「労働安全衛生調査」によると、以下のデータが報告されています:

重症メンタル不調者とは、長期休職者(1ヵ月以上の休職)と離職者(メンタル不調に起因)とされ

長期休職者割合:おおよそ全体の0.6%(職種により変動)

離職者割合:おおよそ全体の0.2%(職種により変動)

上記より

- 「重度のメンタル不調に該当する労働者の割合」は全体の約0.8%

これを基にすると、以下の推定値が得られます:フェルミ推定

- 従業員100名の職場では、約0.8名が重度のメンタル不調に該当する可能性があります。

- 従業員500名の職場では、約4名が該当する計算になります。

この数字は統計的な目安であり、実際の職場環境や業務内容によって変動する可能性があります。

産業医として初めて企業様へお伺いした際に、「現在何名くらいの方が休職されておりますか?」とお聞きしております。その意図としては、現在の会社の大まかなストレス環境の状態を把握するためにお聞きする様にしています。現在の休職者数をお伺いしたのちに全社のストレスチェックの結果を拝見させていただき、対応について相談してゆくという流れになります。

他社と比較する難しさと解決策

多くの企業では、自社のメンタル不調者数が業界や同規模他社と比較して多いのか少ないのかを知る機会が限られています。このため、具体的な対策を講じるタイミングを逃してしまうことがあります。

産業医を積極的に活用することで、以下のような改善が期待できます:

-

1.従業員の健康状態の客観的な把握

定期的な面談やストレスチェック結果の分析を通じて、職場の状況を明確化します。

-

2.職場環境の改善提案

業務負荷、人間関係、コミュニケーションの課題を特定し、実行可能な改善策を提示します。

-

3.従業員への直接的なサポート

高ストレス者やメンタル不調者との面談を通じて、適切な助言や外部医療機関への橋渡しを行います。

職場での対応ポイント

-

・ストレスチェックの活用

年1回のストレスチェックを従業員全員に実施し、高ストレス者を早期に特定します。その結果を基に、産業医やカウンセラーと連携して対応策を講じます。

-

・相談窓口の整備

従業員が安心して悩みを話せる相談窓口を設置します。産業医を第三者的な窓口として活用することで、信頼性が向上します。

-

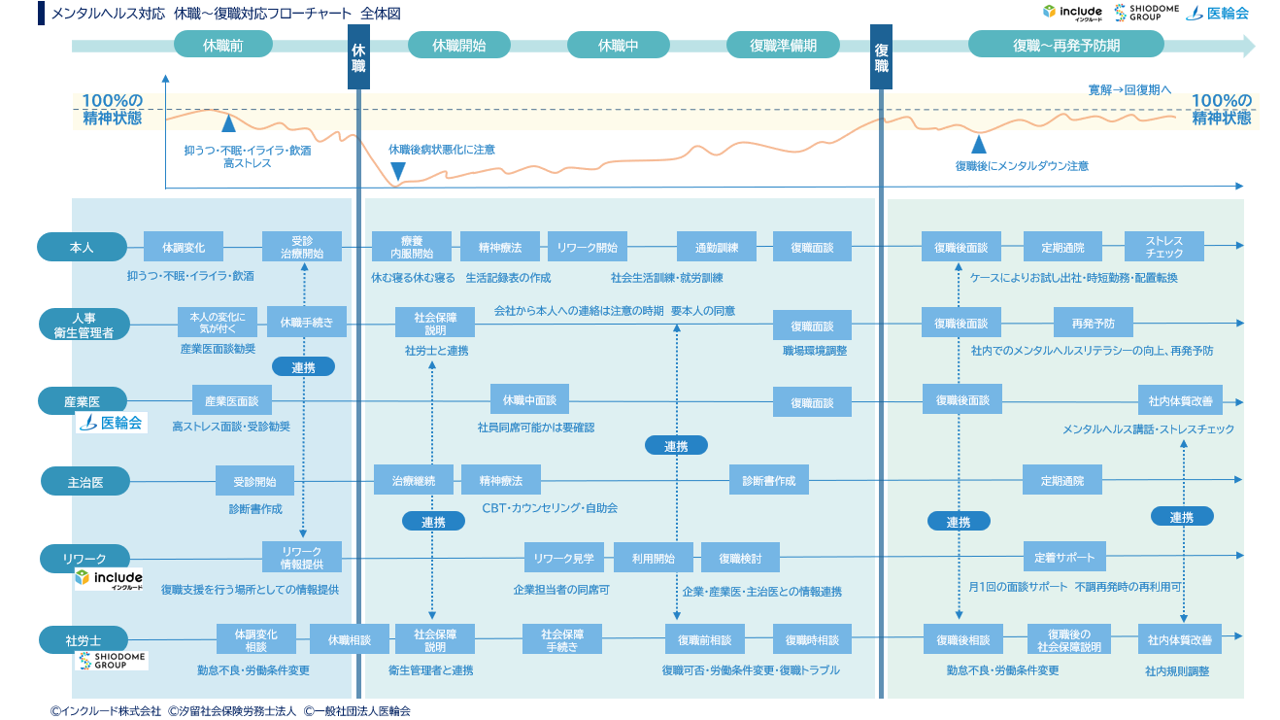

・復職支援の強化

休職者がスムーズに職場復帰できるよう、復職計画を作成し、段階的に業務に戻れる体制を整えます。

-

・職場環境の評価と改善

メンタル不調が発生しやすい職場環境の要因を特定し、業務量の調整やチーム間のコミュニケーション改善に取り組みます。

まとめ:現状把握から改善への一歩を

職場のメンタルヘルスは、単なる個人の問題ではなく、組織全体の課題です。自社の状況を把握し、他社との比較を行いながら、適切な対策を講じることで、職場全体の健全性と生産性を向上させることができます。

産業医の活用を含めた対策を通じて、従業員のメンタルヘルスを守り、企業の未来を築きましょう。

詳細な調査結果やメンタルヘルス対応のガイドラインは、厚生労働省の公式サイトをご確認ください。